III El bosque, mi padre

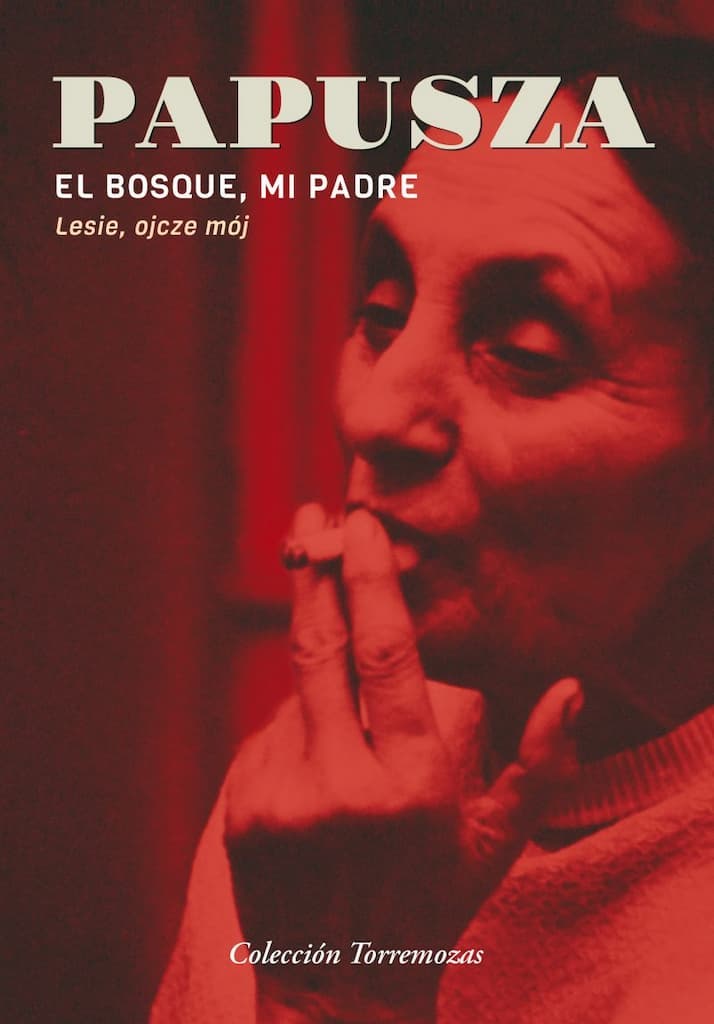

TÍTULO: El bosque, mi padre

AUTORA: Bronislawa Wajs, conocida como Papusza

EDITORIAL: Torremozas, Madrid, 2019

Sin fecha clara de nacimiento. Es indiferente el día o la estación del año, incluso el lugar es un hecho fortuito. “De súbito, en medio de la noche”, como decíamos en la entrega anterior de este Tríptico de la presencia poética. Una niña se despierta a la vida, quizás, el día que sabe que forma parte del país universal de las mujeres y, sin elección, su comunidad estricta exigirá de ella que perpetúe la eternidad hasta la eternidad. El cuerpo tiene precio, y la voz y su canto. Tiene precio, y las lágrimas o el dolor no cuentan: No llores, niña, ven al bosque, / descansa, lo olvidarás. / No llores, muchacha, ven al tío, / siéntate a la orilla, posa tus manos / rotas y tus enrojecidos ojos / en el agua del olvido. / Y todo, también mayo, / será arrastrado por el río.

En el sin preguntas de ciertas vidas, Bronislawa Wajs, conocida como Papusza –“muñeca” en romaní-, quiere aprender a leer. Cambia exigencias y hábitos de su familia por clases clandestinas; una tendera judía y niños que no rechazan sus orígenes cambiarán su destino. Las palabras que le llegan a los labios se convierten en versos. Una existencia nómada y anónima, como lo es la poesía del tabor, empieza a tener un nombre y un reconocimiento, dejan de ser del clan y vuelan. Pero la mujer nueva que lee y escribe es, entonces, enemiga para los suyos, que la acusan de haber profanado sus secretos. Sus canciones, como sus danzas y la música del arpa que la acompañan se convierten en la traición de Papusza castigada con el rechazo y la soledad. Enferma de tristeza infinita, escribe:

Escucha, hermano, lo que te digo: / te legaré poemas y canciones, / como recuerdo / de que hubo una vez una gitana, / pobre e infeliz / que todo lo que llevaba dentro / y lo que su cabeza creó / te lo ofrece ahora, su vida entera, / para que conozcas y recuerdes / a aquella muchacha nómada, / nacida en cuna gitana, / que escribió todo esto para ti.

Su obra es el testimonio de su corazón, que lo es de tantas mujeres obligadas a vivir resignadas. Su biografía, insustituible como todas las historias de todos los seres humanos, quedó escrita con violencia en su cuerpo y con humillación en su alma. En Auschwitz, un poema que relata el genocidio nazi sobre el pueblo roma, hace que no olvidemos su nombre y que, como decíamos de la mano de Teresa de Ávila en la segunda entrega de este tríptico, nos mantengamos alerta ante el olvido y la ocultación. Papusza, guardiana de la ceniza que ha de ser depositada en el pecho, ejerce de memoria trazadora: Todo esto inspiró las canciones gitanas / y los pájaros se las llevaron a lejanos bosques / tarareándolas de uno a otro.

Pasarán los días empapados de olvido; los escombros de la historia reescribirán los hechos y las cosas que, deformadas e irreconocibles, también mancillarán las palabras que las nombran y los sentimientos que las provocan: Porque nadie me entenderá/ salvo los bosques y las aguas. / Todo lo que aquí te narro, / todo, pasó hace tanto tiempo / que ha desaparecido, / igual que mis años de juventud.

Papusza sobrevivió al nazismo (Comenzaron los pogromos / para matar ya a los gitanos), pero su corazón no pudo resistir ser expulsada de su grupo, en un tiempo en el que la Polonia de posguerra, la Europa que se reconstruía sin saber cerrar las heridas de la devastación, legisló la obligación de acabar con el modo de vida gitano “reasentándolos”, en ocasiones, en las casas vacías de quienes habían sido asesinados. Terapia de olvido, una vez más. La poeta no se doblegó, era hija de la conciencia del bosque: Me juré a mí misma estas palabras: / -¡Sobreviviré a la guerra con dignidad! / Aunque la gente me regale / la ropa de las víctimas / ¡no la voy a aceptar! / Prefiero caminar descalza y desnuda.

Papusza, enemiga considerada peligrosa por su estirpe, habla de ese padre bosque, ese bosque “que canta” porque una mujer gitana se lamenta. Su última esperanza, el bosque que le daba cantos y hojas, bayas y esperanza como se dan las letras a los ojos que leen el mundo, también la abandona: El bosque, mi padre, / mi negro padre; / tú me criaste / y me has abandonado. Es un poema escrito en 1970, que se derrama y se abraza a Cómo guardar ceniza en el pecho y Santa Teresa o la memoria trazadora evocando un tríptico de presencias poéticas que alumbran Miren Agur Meabe, Liuba G. Cid y Papusza. Sean versos de esta última los que concluyan: Hoy, mañana, va pasando la vida; / quedarán en mi bosque / mis ingenuas canciones / y el bosque las cantará, / negro, rojo y verde.

Es lo que significa darse la mano…