La santa Juana de la Cruz, de Ana Contreras

TÍTULO: La santa Juana de la Cruz

DRAMATURGIA: Ana Contreras

DIRECCIÓN ESCÉNICA: Ana Contreras

LUGAR/FECHAS: en gira

La Edad Media, concepto en sí mismo capcioso porque supone un tránsito entre un pasado y un porvenir que la nombra, es el momento donde se gesta Europa. Cuando el renacimiento “dé por acabado” el medievo la Europa nacida del enfrentamiento, de las luchas religiosas, de la preponderancia de un poder que se extiende en lo geográfico a la par que lo va haciendo en lo económico, ha marcado sus reglas y las ha impuesto como idiosincrasia e identidad propias. Guerras y oscuridades, epidemias y hambrunas podrían ser las “palabras clave” que configurasen una etiqueta general popularizada del periodo. Sin embargo, o acaso por esa misma causa, suele obviarse, al sintetizar un tiempo e intentar comprender lo que llegó más tarde, el papel de las mujeres proponiendo y ejemplificando alternativas a la norma canónica. Ajenas a la guerra, el somentimiento y el poder, nacían las Cortes de Amor, la herejía cátara o “iglesia del amor”, la poesía trovadoresca, las “cantigas de amor y de amigo” de las que sabemos que una buena parte del anonimato autoral lo es, en realidad, porque sus autoras eran mujeres.

Y enfrentándose a las pugnas religiosas o las órdenes religioso-militares, a esa historia lineal que siempre acaba encontrando, en las mujeres, chivos expiatorios y botines de víctimas ofrecidas en sacrificio; diciendo no a los matrimonios para establecer alianzas políticas, la violencia de género institucionalizada y la exclusión absoluta de las mujeres en la toma de decisiones y en la cultura salvo que se abandonara el mundo humano, o sea, de los varones, se crearon comunidades de mujeres laicas unidas por una espiritualidad ajena a la jerarquía eclesiástica, aunque pudiera estar próxima al cristianismo no heterodoxo sin que tuvieran, sin embargo, el mínimo interés en ser reconocidas por Roma. Entre ellas elegían, democráticamente, a la que por un tiempo limitado sería su supervisora, la “Grande Dame”, cuyo cargo tenía asesoramiento de un consejo. La oración, su máxima de formar, educar y cultivar, se hacía práctica en el cuidado a personas enfermas, a los necesitados; y su trabajo, muchas veces artesano, no necesitaba un monasterio. Eran célibes por elección propia y no por votos reglados externos. Pero, por encima de todo, no renunciaron a su corporeidad mujer. Se las conoce como “beguinas” en Bélgica y Países Bajos, donde comenzó este movimiento y donde ellas se construyeron hogares-“beguinajes” (desde 1998, declaradas por UNESCO Patrimonio de la Humanidad). Su manera de vida llegó hasta el sur de Europa. En España, una equivalencia aproximada sería lo que conocemos como “beaterios”. Tanto las beguinas como las beatasacabaron siendo sospechosas ante la Iglesia, que frenó, al menos en apariencia, su libertad, exigiéndoles ciertas reglas que muchas comunidades acataron para poder continuar su tarea.

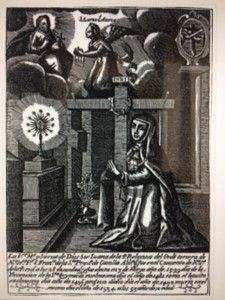

De una beata, de una “santa en vida”, habla La santa Juana de la Cruz, de Ana Contreras. Juana Vázquez Gutiérrez, la santa Juana (1481-1534), nació en Azaña (Toledo) y murió en Cubas de la Sagra, cuyo beaterio de Santa María de Cubas logró convertir en monasterio del que fue abadesa. El propio Cardenal Cisneros la nombró “párroco” de Cubas. Predicaba y daba sermones en éxtasis, como muerta, lo que transcribía sor María Evangelista, quien aprendió, “milagrosamente”, la lectura y la escritura, y redactó tanto un libro de confortación, consolación o sosiego, El libro del Conorte, y una biografía de la santa Juana, ambos depositados hoy en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

A partir de estos documentos, del texto de Tirso de Molina La santa Juana, del soneto que le dedicó Lope, del poema de Juan Carlos Mestre “Éxtasis y arrobo de María de Toledo” y con una valentía tan elogiable como sus conocimientos teatrales y su rigor investigador a los que ya nos tiene acostumbradas, Ana Contreras ha concebido una experiencia ritual-teatral convocando la temporalidad estricta de la santa. Desde la adolescente Juana Vázquez, que se escapa de su casa vestida de hombre cuando quieren casarla por la fuerza, hasta la mujer que se convierte en la sabia y santa Juana hay un camino que el público comparte, en un ejercicio activo de contemplación y escucha. Porque no se toman las palabras de Juana como un texto que hile la representación, sino como parte de una ceremonia de la que somos partícipes y no meras espectadoras. Los acontecimientos históricos “externos”, o las visitas del Cardenal Cisneros, el propio emperador Carlos V o Juan de Austria, son datos cuya relevancia se diluye en los acontecimientos anímicos, interiores. Observamos la minuciosidad de un gesto ritual, de un movimiento que dibuja planos del templo donde se posará el pensamiento profundo. Ese pensar que transciende los límites de una lógica amedrentada y sumisa, revelando territorios donde lo simbólico tiene un poderoso peso estructural, necesita el canto o la danza más allá de lo que significaría una puesta en escena al uso, requiere que sean mantra y mudra, por valernos de la terminología científica de la tradición india.

Un tempo no convencional, la irrupción sigilosa de las voces a capela donde oímos, entre otras, partituras de esa mujer excepcional que fue Hildegarda de Bingen, la transfiguración de un cuerpo a través del que se vive la experiencia de la imaginación creadora, del sueño creadorguiándonos con luz hacia la oscuridad donde se esconden miedos y deseos, afectos y temores (qué metafórico, en Juana, ese “ángel Laurel”, ese querer confesarse desnuda con la pureza del cuerpo recién nacido). Y la cómplice sororidad que fundamenta relaciones inéditas de convivencia en el espacio de lo común, donde la colaboración es la pacífica norma que impide la entrada a la competitividad siempre violencia, y donde naturaleza y humano existir se ayudan y respetan, en una suerte de activismo ecofeminista que se convierten en ejemplo transformador.

La santa Juana de la Cruz no ha llegado a ser, en realidad, santificada, lo han impedido sus problemas con la Inquisición, motivados por ciertas heterodoxias doctrinales tomadas de esa “ortodoxia heterodoxa” a la que pertenecía, que son los franciscanos-clarisas, y, sin duda, su alegato a favor de una independencia personal propia y de todas las mujeres con las que compartía la vida en el beaterio.

Ana Contreras propone un trabajo en marcha, una entrada a lo cotidiano con su evidente margen de novedad, incluso en la pauta de los hábitos y las costumbres. Crea un espacio de ensayo, como lo es cada día de nuestras vidas. Y ofrece el poder del silencio, su peso, como matriz de lo que será palabra comunicable si esta llega a nacer. Licenciada en Dirección Escénica y Dramaturgia por la RESAD, licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos, y Doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, Ana Contreras es profesora titular de Dirección Escénica en la RESAD, desde donde organiza las Jornadas de Teatro y Feminismo, y donde ha fundado, entre otros, el Grupo de Investigación de Feminismos y Estudios de Género. Pertenece al proyecto europeo de investigación “GENEALOGIES, Women’s contribution to the Construction of Present-Day”, dirigido por la catedrática de la Universidad de Sevilla Mercedes Arriaga, donde aporta su trabajo sobre Juana de la Cruz. Este ha podido verse ya en lugares tan especiales como la Basílica de Nuestra Señora del Camino, en León, el espacio “O Lumen”, en Madrid. O el también madrileño Teatro de las Culturas.

Acompañan, entre otras, a Ana Contreras en esta tarea Lara Contreras o Isabel Arcos como intérpretes y ayudantes de dirección, siendo la primera quien también ha ideado el diseño plástico y la coreografía; Marina Santo en la asesoría de movimiento; Begoña Grande y Jaime Oms en la de artes corporales; María Victoria Curto y Reyes Rodríguez Fernández-Salgueroen la dirección musical; Silvina Rodríguez, Concha Real, la propia Ana Contreras y un largo etcétera, en la interpretación. Un trabajo en equipo, absolutamente fuera del canon al que nos somete nuestro tiempo, una arriesgada y fructífera invitación a derrotar ciertos prejuicios históricos alumbrando un “pensamiento en la clausura del pensamiento” que desvela y reconoce, también ahí, la dificultad que caracteriza la genealogía de las mujeres:

E dijo era su voluntad que se escribiesen algunos de los secretos y maravillosas cosas que decía y que le daba igual que fuesen hombres o mujeres los que escribieses sus sagradas palabras, porque también quiso ser atestiguado de mujeres como de hombres.